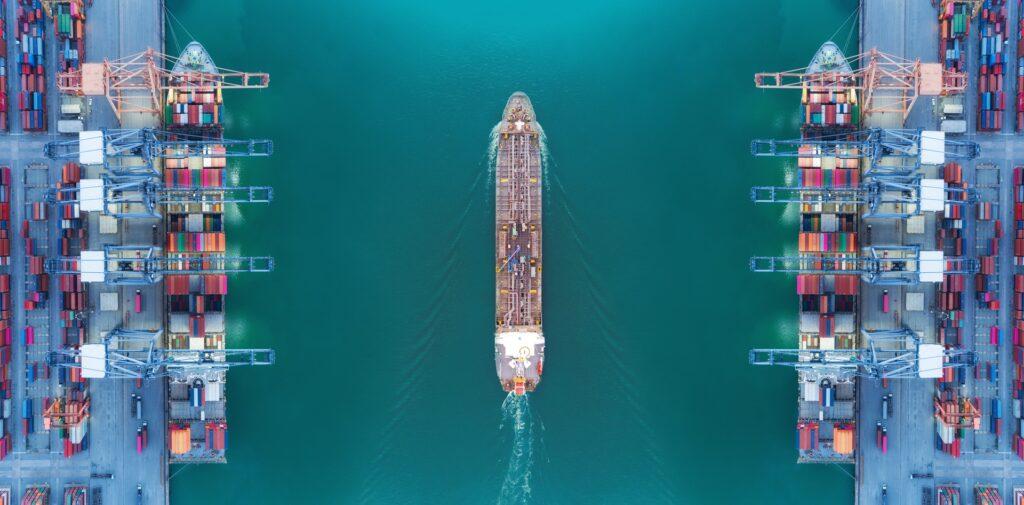

Wo Kräne über Hochhäuser hinausragen und sich Containerströme durch präzise geplante Bewegungen ordnen, entstehen wirtschaftliche Impulse, die weit über das Hafengelände hinausreichen. Der Hafen ist nicht länger nur logistisches Drehkreuz, sondern entwickelt sich zur digitalen Drehscheibe globaler Handelsprozesse. Er ist Schnittpunkt für Industrie, Infrastruktur, Technik und Innovation – ein Ort, an dem physischer Warenfluss mit Echtzeitdaten verschmilzt. Genau in dieser Verdichtung liegt die große Chance: Wer hier Prozesse optimiert, beeinflusst ganze Lieferketten. Die Digitalisierung wirkt dabei wie ein Katalysator. Sie beschleunigt Entscheidungen, schafft Transparenz und ermöglicht neue Formen der Steuerung. Dabei geht es nicht nur um technologische Erneuerung, sondern um strukturelle Umgestaltung. Systeme werden nicht ersetzt, sondern vernetzt. Informationen werden nicht gesammelt, sondern strategisch verteilt. Der Hafen als Wirtschaftsakteur ist heute nicht mehr denkbar ohne digitale Infrastruktur. Wer ihn versteht, erkennt die Mechanismen moderner Wirtschaft: Geschwindigkeit, Verlässlichkeit, Vernetzung. Genau deshalb lohnt der Blick auf die Veränderungen, die gerade dort stattfinden, wo Schiffsverkehr auf Skyline trifft.

Wenn Datenbewegung physische Prozesse steuert

In der Vergangenheit gestalteten sich Hafenprozesse oft mechanisch, linear und planungsintensiv. Heute ist der Datenfluss ebenso relevant wie der Warenfluss. Ein Container hinterlässt bei jeder Bewegung digitale Spuren: beim Entladen, bei der Lagerung, beim Weitertransport. Jedes Ereignis ist ein Datenpunkt. Diese Vielzahl an Informationen bildet die Grundlage für moderne Steuerungssysteme. Sensorik misst Positionen, Gewichte, Temperaturen oder Bewegungen. Schnittstellenlösungen verbinden Kräne, Transportsysteme und Verwaltungssoftware. Die Daten fließen zusammen und werden in Echtzeit verarbeitet. So entstehen dynamische Systeme, die eigenständig auf Störungen reagieren und neue Abläufe konfigurieren können. Verspätet sich ein Schiff, plant das System automatisch neue Abläufe für LKW und Lagerflächen. Diese Flexibilität macht den Unterschied – insbesondere bei hohem Umschlagvolumen. Wer früher Stunden für Reaktionsentscheidungen benötigte, braucht heute Sekunden. Prozesse werden resilienter, weil sie permanent analysiert und angepasst werden. Gleichzeitig ermöglicht die Datenverfügbarkeit einen nie dagewesenen Einblick in Prozessqualität. Abweichungen, Verluste oder Ineffizienzen werden sichtbar, bevor sie zum Problem werden. Daten sind damit nicht nur Grundlage für Planung, sondern für strategische Steuerung. Der Hafen wird zum lernenden System.

Wo Logistiksoftware Hafen neu definiert

Viele Häfen investieren heute in Technik – doch erst die Software entscheidet über die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Denn sie ist die Steuerzentrale, in der Informationen gesammelt, verarbeitet und weitergeleitet werden. Die zentrale Rolle übernimmt dabei eine gute Logistiksoftware Hafen. Sie verbindet einzelne Prozesse zu einem durchgängigen System: vom elektronischen Voravis bis zur finalen Ausfuhrkontrolle. Alles wird dokumentiert, analysiert und auf Effizienz überprüft. Dabei geht es längst nicht mehr um reine Verwaltung. Die Software ist Analyse- und Entscheidungstool zugleich. Sie erkennt Engpässe, priorisiert Abläufe und hilft, Ressourcen besser einzusetzen. Besonders bei Zeitfenstersteuerung, Zollabwicklung und multimodaler Verteilung sind digitale Tools unverzichtbar geworden. Ein starker Wettbewerbsvorteil entsteht durch die Fähigkeit, externe Systeme – etwa von Spediteuren oder Reedereien – nahtlos anzubinden. So wird aus einem Terminal ein digital integrierter Logistikhub. Herausforderungen wie unterschiedliche Datenstandards, mangelnde Schnittstellenkompatibilität oder heterogene IT-Strukturen sind allerdings nach wie vor präsent. Erfolgreiche Softwarelösungen zeichnen sich durch Modularität und Skalierbarkeit aus. Sie wachsen mit den Anforderungen – und machen aus einem Hafen ein vernetztes Gesamtsystem. Genau hier zeigt sich, wie Digitalisierung aus Technik Struktur schafft.

Checkliste: Was digitale Häfen heute leisten müssen

| Bereich | Zielsetzung |

|---|---|

| Datenverfügbarkeit | Realtime-Informationen entlang der gesamten Prozesskette |

| Automatisierung | Maschinen- und Softwareintegration für unterbrechungsfreie Abläufe |

| Skalierbarkeit | Systeme müssen wachsende Mengen und Anforderungen tragen |

| Nachhaltigkeit | Energieoptimierung durch smarte Steuerung |

| Sicherheit | Schutz vor Cyberangriffen durch abgesicherte Schnittstellen |

| Kollaboration | Plattformen für vernetzte Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg |

| Transparenz | Nachvollziehbare Prozessdokumentation zur Optimierung und Kontrolle |

Infrastruktur trifft auf Intelligenz

Wer durch ein Containerterminal geht, sieht physische Strukturen: Kräne, Lagerhallen, Gleise. Die wahre Transformation jedoch liegt in den unsichtbaren Systemen. Intelligente Steuerungssoftware, algorithmische Disposition und automatisierte Abläufe verändern die Art, wie Infrastrukturen funktionieren. Die Hardware bleibt dieselbe – doch ihre Nutzung wird effizienter. Wo früher menschliche Disponenten arbeiteten, übernehmen heute Systeme das Echtzeit-Monitoring und reagieren proaktiv. Die Auswirkungen sind gravierend: Reduzierte Leerlaufzeiten, besserer Energieeinsatz, geringere Stauungen im Vor- und Nachlauf. Der Fokus verschiebt sich von der operativen Verwaltung zur strategischen Optimierung. Besonders in hochfrequentierten Häfen entscheidet die Integration der Systeme über die Leistungsfähigkeit des gesamten Standorts. Künstliche Intelligenz spielt dabei zunehmend eine Rolle – etwa in der Vorhersage von Ankunftszeiten oder bei der dynamischen Zuordnung von Ressourcen. Wichtig ist, dass die Systeme nicht isoliert wirken. Erst wenn Lagerverwaltung, Zollprozesse, Verkehrsströme und Kundenportale miteinander kommunizieren, entfaltet sich das volle Potenzial. Infrastruktur wird dadurch nicht nur smarter, sondern wandlungsfähiger. In Zukunft wird nicht mehr das größte Terminal führen – sondern das intelligenteste.

Interview: Der Hafen als Zukunftslabor

(Dr. Lukas Bertram ist Leiter Digitalisierung bei einem europäischen Seehafenverbund und verantwortet dort die strategische Ausrichtung innovativer IT-Prozesse.)

Wie verändert Digitalisierung das Tagesgeschäft im Hafenbetrieb?

„Die Planung ist flexibler geworden. Früher gab es feste Abläufe, heute reagieren Systeme dynamisch auf Echtzeitdaten. Das macht die Prozesse komplexer, aber auch effizienter.“

Was war für Sie der größte Hebel in der digitalen Transformation?

„Definitiv die Vernetzung. Erst wenn alle Beteiligten – Reedereien, Lager, Zoll – digital verbunden sind, entsteht ein echter Mehrwert. Isolierte Lösungen bringen keine Wirkung.“

Welche Rolle spielt Software in diesem Prozess?

„Sie ist das Rückgrat. Ohne zentrale Systeme läuft keine Verladung, keine Kommunikation, kein Tracking. Die Software ist längst nicht mehr nur Werkzeug, sondern Taktgeber.“

Gibt es typische Fehler bei der Einführung digitaler Systeme?

„Ja, viele unterschätzen den Aufwand für Datenharmonisierung. Systeme funktionieren nur dann effizient, wenn die Daten sauber strukturiert sind. Sonst entsteht Stillstand durch Chaos.“

Wie wird der Hafen in fünf Jahren aussehen?

„Stärker automatisiert und zugleich vernetzter. Wir werden weniger manuelle Eingriffe sehen – dafür mehr digitale Steuerung über zentrale Leitstellen.“

Was ist aktuell das spannendste Projekt?

„Ein KI-gestütztes Vorhersagemodell für Schiffsankünfte. Damit können Ressourcen besser eingeplant und Engpässe vermieden werden. Es spart Zeit und reduziert Emissionen.“

Was braucht ein Hafen, um digital erfolgreich zu sein?

„Offenheit für Wandel, klare Governance und verlässliche Partner. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Zusammenarbeit.“

Wenn Technologie auf Wirtschaftskraft trifft

Der moderne Hafen ist ein Wirtschaftslabor. Was hier funktioniert, hat Potenzial für globale Wertschöpfungsketten. Digitalisierung schafft dabei mehr als Effizienz – sie ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Echtzeitdaten und automatisierte Systeme bieten die Grundlage für predictive Planning, dynamische Preisgestaltung und Nachhaltigkeitsreporting. Prozesse werden dadurch nicht nur schneller, sondern auch messbarer. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen: an Cybersicherheit, Interoperabilität und Qualifikationen im Personal. Unternehmen rund um den Hafen müssen lernen, in digitalen Strukturen zu denken – nicht in Abteilungen. Entscheidungen werden auf Basis von Daten getroffen, nicht auf Basis von Erfahrung. Das verändert auch die Rolle der Führung: Vom Entscheider zum Enabler. Der Hafen als Plattform braucht Akteure, die Technologie verstehen und gestalten. Erst dann wird aus Innovation ein Wirtschaftsfaktor.

Intelligenz wird Standortvorteil

Ein digitaler Hafen ist kein Zukunftsbild – er ist Gegenwart. Wer heute investiert, gestaltet den Markt von morgen mit. Technologische Intelligenz entscheidet über Anschlussfähigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Dabei geht es nicht um Größe, sondern um Integration. Datengetriebene Prozesse verschaffen dem Standort den entscheidenden Vorsprung. Sie verbessern nicht nur die operative Effizienz, sondern ermöglichen vorausschauende Planung und ressourcenschonende Steuerung. Intelligente Systeme sorgen dafür, dass der Hafen nicht nur läuft, sondern lernt. Und genau hier entsteht der neue Standortvorteil: Wo aus Daten Entscheidungen werden, wird Wirtschaft gemacht.

Bildnachweise:

donvictori0 – stock.adobe.com

Jiraphat – stock.adobe.com

Pawinee – stock.adobe.com